Volker März, Künstler

Michael Sans

taz, mittwoch, 18. april 2018, Text von Teresa Wolny

BILDHAUER VOLKER MÄRZ ERÖFFNET MIT EINER BUNTEN FÜLLE VON FIGUREN IM GERHARD-MARCKS-HAUS EINEN KRITISCHEN BLICK AUF GEGENWART UND GESELLSCHAFT DEUTSCHLANDS. "HORIZONTALIST (DER AFFE FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM)" HEIßT DIE SCHAU.

Zwei überdimensionale Vogelhäuschen, groß wie Gartenschuppen, aus hellem Holz und auf Rollen, stehen den Besucher:innen des Gerhard-Marcks-Hauses Spalier. Ihre Dächer tragen Hörner oder – je nachdem – Ohren aus großen Messern, der Erklärung des Künstlers Volker März nach ein Zwiespalt zwischen der Empathie, mit der Migrant:innen bei uns aufgenommen werden und der gleichzeitigen Angst vor dem Fremden. Ob riesige scharfe Küchenmesser noch als Symbol für bloße Angst durchgehen und nicht vielmehr bereits den blanken Hass symbolisieren, der notfalls auch mit Waffen zum Ausdruck gebracht wird?

Mit dem Rest der Ausstellung „Horizontalist (der Affe fällt nicht weit vom Stamm)“ haben diese großen schlichten Holzbauten äußerlich wenig gemeinsam. Die politische Auseinandersetzung wird aber weitergeführt: Hunderte kleiner Tonfiguren tragen die Schau, in unendlich vielen verschiedenen Formen – als halbe Hunde, Menschen mit Affenköpfen oder durchlöcherten Rümpfen. Das sind die Horizontalisten, und man könnte ihre Ansammlung als eine in Ton gebrannte Traumwelt betrachten, wären da nicht die an vielen Stellen auftauchenden politisch wie gesellschaftlich unheimlich aktuellen Bezüge. Sich von diesem teilweise buchstäblichen Kram (der an einer Stelle zuhauf wie achtlos in ein Regal geworfen ist) zum (politischen) Nachdenken anregen zu lassen, scheint auf den ersten Blick schwer, weil in der Fülle überfordernd. Gibt man sich dem Kram aber hin, löst sich von dem Bestreben, jeder einzelnen Tonfigur ein riesiges Bedeutungsspektrum zu geben und betrachtet sie stattdessen alle in einem Zusammenhang, macht es Spaß, die Geschichten auf sich einprasseln zu lassen.

Begleitet werden die zwei- und dreidimensionalen Bilder durch Texte, häufig Dialoge, eigentlich aber vielmehr poetische Interviews an den Wänden. Fast alle fangen mit der gleichen Frage an: „Was siehst du?“ In leicht zugänglicher Sprache werden dadurch hoch poetische Szenen besprochen. „Ich sehe eine schöne Frau mit wunderbar abstehenden Ohren“ beginnt eine der Szenen und endet mit der Antwort auf die Frage wie sie heißt: „Sie hört auf den schönen Namen: Exit.“

Parallel zur Ausstellung, die ab Juni im Berliner Georg Kolbe Museum weitergeführt wird, erscheint der „Horizontalist“ außerdem als Buch. Was vorher ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Szenen war, wird dadurch zu einer zusammenhängenden Geschichte. Die wird erzählt aus der Perspektive von Franz Mai, dem Alter Ego von Volker März, der am Ende stirbt, im Atelier von der Leiter auf einen spitzen Gegenstand gefallen. Das Buch endet mit zwei Nachrufen auf Mai, einer davon verfasst von Arie Hartog. Leiter des Gerhard-Marcks-Hauses. In dem Bewusstsein, dass der Künstler seinen eigenen Tod inszeniert hat, ist der Zugang zur den Ausstellungsobjekten auf einmal ein ganz anderer. Plötzlich stehen alle für eine ganz bestimmte Episode in Mais/März’ Leben, auch die Texte an der Wand werden dabei mit einem neuen Sinn gefüllt.

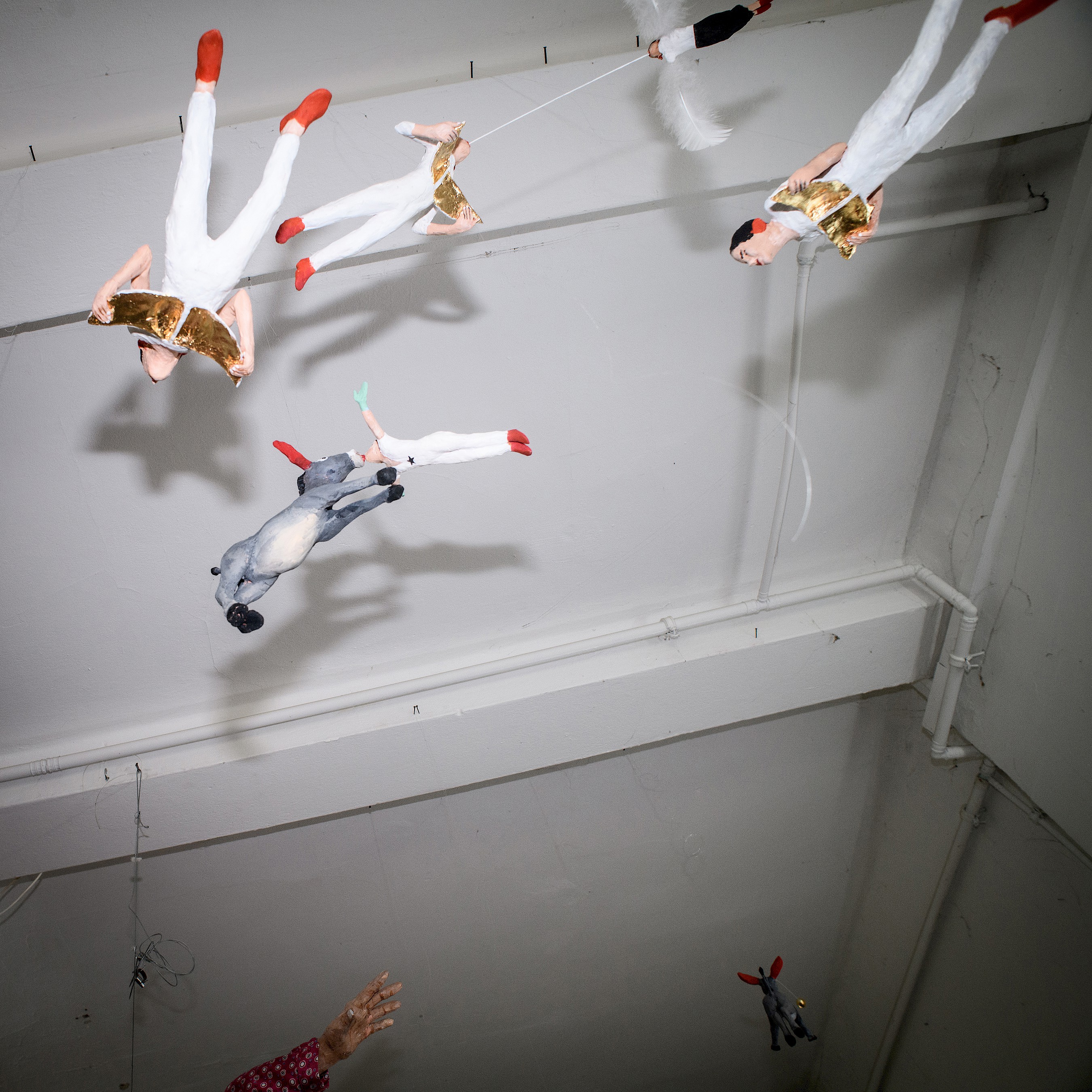

Die Horizontalisten hängen sowohl barbiepuppengroß wie eine Bordüre in großer Zahl an der Wand, dann wieder schweben sie in menschlicher Originalgröße wie schwerelos mit ausgestreckten Gliedmaßen im Raum. Scheinbar tot, eigentlich aber doch nur faulenzend, wo wäre sonst ihr Sinn, sollen sie uns doch zeigen, dass uns gerade in dieser Tätigkeit die Freiheit begegnet. Einige haben geöffnete Bäuche oder Köpfe wie ein Buch oder riesig lange spindeldürre Pinocchio-Nasen. So repräsentiert jeder Einzelne von ihnen des Künstlers Sicht, die sich aller Buntheit und Märchenhaftigkeit zum Trotz oft als kritisch erweist.

Denn März’ Kunst ist politisch. In einem Raum setzt er sich auf künstlerische Weise mit dem riesigen Ausmaß des arabischen Sklavenhandels aus Afrika auseinander, besonders prägend aber ist die Beschäftigung mit der für ihn keineswegs ausreichenden Aufarbeitung des Naziregimes. Die geöffneten Rümpfe und Köpfe symbolisieren das Mitläufertum. Kein Herz, kein Gewissen, kein Hirn.

In diesem Zusammenhang steht auch März’ Beschäftigung mit Joseph Beuys, dessen Koyoten-Performance auf einem Brett an der Wand ebenfalls in Ton gebrannt ist. Er stellt Beuys quasi künstlerisch an den Pranger, weil dieser sich in der Erzählung über seine Kriegserfahrung nicht an die Wahrheit gehalten (Stichwort lange Nasen) und sich auch damit vom Täter zum Opfer inszeniert hat, ohne die Ereignisse wirklich aufzuarbeiten – „typisch deutsch“ für März. Auch Hitler ist – typisch deutsch? – vertreten, sowohl in Ton als auch als Bronzebüste. Letztere hat März jedoch nicht selber angefertigt, sondern in der Sammlung des Hauses gefunden. Es war Gerhard Marcks, der sie 1941 schuf und sie tatsächlich noch 1949 in Bronze goss. „Ein starkes Stück“ findet März. Damit zusammen hängt der im Schaffen Volker März’ kontrovers diskutierte Satz „Auschwitz ist menschlich“, der ebenfalls auftaucht. Und so ist auch Hitler inszeniert, die kleine Büste irgendwo zwischen all den anderen Geschichten, fast läuft man an ihm vorbei, wenn man nicht darauf achtet. Nur einer von vielen?

Neben Beuys beschäftigt sich März außerdem viel mit Hannah Arendt, Walter Benjamin und Franz Kafka: Das immer wiederkehrende Motiv des Menschen mit Affenkopf ist genau das: kafkaesk und erweckt damit ständig die Frage, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden und ob wir wirklich so weit von unseren genetischen Vorfahren entfernt sind, wie es in der de-naturalisierten Umgebung oft den Anschein hat. Der titelgebende vom Stamm fallende Affe hängt in Übergröße mit fliegend eingefrorener Krawatte kopfüber prominent an einer Wand. Am häufigsten ist übrigens der Kopf des Orang-Utan vertreten.

März’ Erschließung des Raumes durch seine Kunst in den verschiedensten Formen – von Plastiken über Fotos und Gemälden bis zur Videokunst dehnt sich über das Museum bis auf den See in den Wallanlagen aus. Türgroße Radiergummis dümpeln dort vor sich hin, auf einem liegt ein Körper. Aus der Nähe betrachtet ist dieser Jemand jedoch nur eine weitere Figur in März’ scheinbar endlosem Episoden-Strang. Die Radiergummis, ein Zeichen für saubere, weiße und vor allem leere Flächen scheitern aber mit diesen Tugenden am wohldurchdachten Durcheinander der Exponate. Die Räume sind wie die mit Kugelschreiber vollgekritzelten Seiten eines Skizzenbuchs, dagegen ist jedes Radiergummi machtlos. Diese Fülle kann auch eine Erleichterung sein. Man kann irgendwo in dieser ganz eigenen, skurrilen Welt anfangen, muss keiner festen Reihenfolge folgen und steigt, wenn einem der Kopf raucht vom vielen Geschichtenerzählen, einfach irgendwo wieder aus.

taz, Wednesday, April 18, 2018, text by Teresa Wolny

SCULPTOR VOLKER MÄRZ OPENS A CRITICAL VIEW ON CONTEMPORARY GERMANY AND SOCIETY WITH A COLORFUL ARRAY OF FIGURES AT THE GERHARD MARCKS HOUSE. THE EXHIBITION IS TITLED “HORIZONTALIST (THE MONKEY DOESN’T FALL FAR FROM THE TREE).”

Two oversized birdhouses, as large as garden sheds, made of light wood and mounted on wheels, form a kind of honor guard for visitors entering the Gerhard Marcks House. Their roofs are adorned with either horns or—depending on interpretation—ears made of large knives. According to the artist Volker März, they represent a tension between the empathy shown to migrants welcomed in Germany and the simultaneous fear of the foreign. But do enormous sharp kitchen knives still count as symbols of mere fear, or do they not rather already express naked hatred—hatred that, if necessary, would resort to weapons?

These large, plain wooden structures have little in common visually with the rest of the exhibition “Horizontalist (The Monkey Doesn’t Fall Far from the Tree)”. But the political discourse continues: Hundreds of small clay figures carry the exhibition, in an infinite variety of forms—half dogs, humans with monkey heads, or perforated torsos. These are the Horizontalists, and one could view their gathering as a dream world cast in clay, were it not for the many references that feel politically and socially eerie in their relevance. Letting this sometimes literal clutter (which is heaped into a shelf at one point as if carelessly tossed) inspire political reflection seems difficult at first, due to its overwhelming abundance. But if one surrenders to the clutter, lets go of the urge to assign each individual clay figure a grand symbolic meaning, and instead views them all in context, it becomes enjoyable to be bombarded by their stories.

The two- and three-dimensional images are accompanied by texts—often dialogues, but really more like poetic interviews—displayed on the walls. Almost all begin with the same question: “What do you see?” In accessible language, these highly poetic scenes unfold. “I see a beautiful woman with wonderfully protruding ears” begins one, ending with her name: “She goes by the lovely name: Exit.”

Parallel to the exhibition—which continues in June at Berlin’s Georg Kolbe Museum—the Horizontalist is also being published as a book. What was once a chaotic assortment of scenes becomes a coherent story told from the perspective of Franz Mai, the alter ego of Volker März, who ultimately dies—having fallen onto a sharp object in his studio. The book ends with two obituaries for Mai, one of them written by Arie Hartog, director of the Gerhard Marcks House. Knowing that the artist has staged his own death changes one’s perspective on the exhibition objects. Suddenly, each figure represents a specific episode in Mai’s/März’s life, and the texts on the walls take on new meaning.

The Horizontalists appear in Barbie-doll size, hung like a frieze in large numbers on the wall, and again floating through the room in life-size form, their limbs stretched out weightlessly. Apparently dead—but really just lounging? After all, isn’t that where true freedom lies? Some have open bellies or heads shaped like books, or extremely long, spindly Pinocchio noses. Each one represents the artist’s worldview, which—despite all its colorful, fairy-tale-like qualities—is often deeply critical.

Because März’s art is political. In one room, he artistically grapples with the vast scale of the Arab slave trade from Africa. But even more striking is his treatment of what he sees as the insufficient reckoning with the Nazi regime. The opened torsos and heads symbolize conformity and complicity—no heart, no conscience, no brain.

This theme also appears in März’s engagement with Joseph Beuys, whose iconic coyote performance is reproduced in clay on a wall panel. März virtually places Beuys in the artistic stocks, accusing him of falsifying his wartime experiences (hence the long noses), and turning himself from perpetrator into victim without truly coming to terms with events—a move März calls “typically German.” Hitler appears too—also “typically German?”—both as a clay figure and a bronze bust. The latter was not created by März, but found in the museum’s collection. Gerhard Marcks himself sculpted it in 1941 and cast it in bronze in 1949. “A bold piece,” says März. This connects with a controversial phrase in his work—“Auschwitz is human”—which also appears. And so, Hitler is presented as just another character, tucked somewhere among the many stories, almost easy to overlook. Just one among many?

Beyond Beuys, März frequently engages with Hannah Arendt, Walter Benjamin, and Franz Kafka. The recurring motif of the human with a monkey’s head is just that: Kafkaesque, constantly prompting the question of what level we’re operating on, and whether we really are so far removed from our genetic ancestors as our denaturalized environment would have us believe. The titular monkey that doesn’t fall far from the tree hangs, oversized and suspended upside down with a frozen mid-air necktie, prominently on a wall. Most frequently represented, by the way, is the head of an orangutan.

März’s use of space with his art—in all its forms, from sculpture to photography, painting to video art—extends beyond the museum and into the lake in the park nearby. Door-sized erasers float there, one bearing a body. Upon closer inspection, it turns out to be just another figure in März’s seemingly endless sequence of episodes. The erasers—symbols of clean, white, and especially blank surfaces—ultimately fail in the face of the deliberately chaotic layout of the exhibition. The rooms resemble pages of a sketchbook scribbled full with ballpoint pen; against this, every eraser is powerless. But this abundance can also be a relief. One can start anywhere in this unique, bizarre world, need not follow a fixed order, and simply step out again when the head starts to spin from so many stories.

Volker März wurde 1957 in Mannheim geboren. Von 1977-1983 hat er an der Hochschule der Künste in Berlin bei Fred Thieler und Dieter Appelt studiert. Seit 1980 ist März als bildender Künstler, Performer, Bühnenbildner / Bühnenmaler, Musiker, Regisseur und Schreiber tätig.

Unter dem Label der "Märzwerke" hat er mit dem Gravity Research Institute in Sydney zusammengearbeitet. Ausserdem mit Gunther Möllmann, Boris Baberkoff, Katarina Peters, Rainer Grams, Rosa von Praunheim, Rosalind Crisp, Andrew Morrish oder Prof. Ernst Pöppel.

Volker März lebt und arbeitet in Berlin.

www.volkermaerz.de

instagram.com/volkermarz8222

Fotos © Michael Sans

Volker März was born in 1957 in Mannheim. From 1977 to 1983, he studied at the Berlin University of the Arts under Fred Thieler and Dieter Appelt. Since 1980, März has been active as a visual artist, performer, stage designer/painter, musician, director, and writer.

Under the label "Märzwerke," he has collaborated with the Gravity Research Institute in Sydney, as well as with Gunther Möllmann, Boris Baberkoff, Katarina Peters, Rainer Grams, Rosa von Praunheim, Rosalind Crisp, Andrew Morrish, and Prof. Ernst Pöppel.

Volker März lives and works in Berlin.

www.volkermaerz.de

instagram.com/volkermarz8222

Photos © Michael Sans